Le Miracle du Furet

Violaine Clément : Ma chère Nicole, raconte-moi comment est née ton idée de ces gravures, et ce lien avec l’affiche du congrès de l’AMP, Il n’y a pas de rapport sexuel ?

Nicole Prin : C’est le nœud du CIEN ; il n’y a pas de rapport sexuel, le pari de la conversation, le grand malentendu. Il y a quelque chose de ça que nous avons toi et moi expérimenté de longue date dans nos conversations du CIEN…

V.C. : … que ce n’est pas parce que ça ne marche pas qu’il ne faut pas essayer.

N.P. : Ça ne marche pas, mais il y a le furet (rires).

V.C. : Alors, le furet, c’est un signifiant que Lacan a utilisé, et dont on s’est servi pour notre journée du 31 mai dernier. Tu dirais que c’est quoi, pour toi, le furet ?

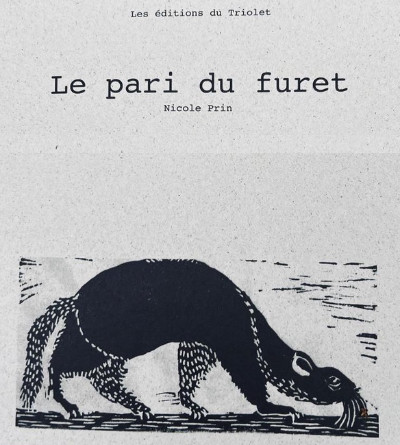

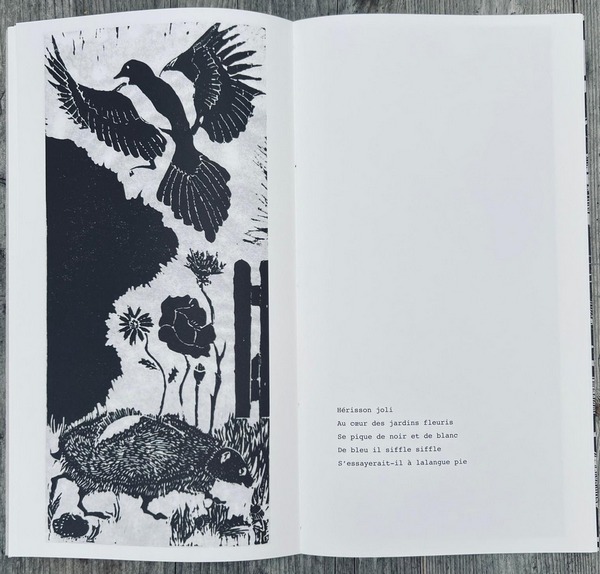

N.P. : Ce que je pourrais évoquer d’abord, c’est ce point, qui pour moi a beaucoup d’importance, depuis mes premiers contacts avec la psychanalyse, il y a longtemps déjà, cette affaire que l’artiste précède. Parce que chez moi, il y a de l’artiste. Et étrangement, cette idée de ce moi(s) qui précède, cette conversation entre des animaux de mon jardin, entre animaux qui ne parlent pas la même langue… J’avais commencé avec le renard et la poule – Dieu sait si ces deux-là ne parlent pas le même langage –, puis le héron et la souris, et encore le hérisson et la pie des animaux tout proches de moi, qui se parlent, mais sans évoluer dans le même monde…

V.C. : Déjà l’idée qu’ils se parlent… Est-ce que les animaux se parlent ?

N.P. : En tout cas, il se passe un truc entre eux. Entre le renard et la poule, il n’y a pas à tortiller…

V.C. : pas à tortiller, c’est le cas de le dire (rire)…

N.P. : J’ai commencé à mettre cela sur papier, à le dessiner. Et puis, il y a eu le travail du CIEN… Le lien s’est fait, le pari de la conversation. Nous étions en ligne, pendant le COVID, et nous nous sommes posé la question de la conversation en ligne, de ce qui passe, de ce qui reste. Est-ce que le furet passe en ligne ? Et il s’avère que oui, que quelque chose passe. Après, a émergé le projet de la journée du 31 mai, et je me suis demandé ce que je pourrais y partager, moi l’artiste. Je me suis donné comme but de développer ces conversations animales. J’ai réussi à en graver douze, et je les ai montrées à la journée…

V.C. : et on les a jouées…

N.P. : Eh oui ! le jeu du furet. Parce qu’il y a bien eu quelque chose de cela, lors de la matinée de présentation des vignettes, et aussi après, quand ça s’est baladé dans la ville.

V.C. : L’idée que tu as eue s’est aussi nouée à la proposition d’exposition collective de Trait Noir…

N.P. : C’est ça, j’étais déjà dans ce projet de rencontres animales un peu ratées, ou peut-être réussies, mais de manière poétique…

V.C. : Et tu m’as aussi parlé de La Fontaine, de ses fables qui t’accompagnent depuis toujours, depuis l’école.

N.P. : Oui, j’ai aussi ce lien avec les animaux autour de moi, les hérissons, les chats, les nombreux oiseaux de mon jardin, et les hérons qui sont à deux pas, proches de la rivière… ça fait partie de mon univers. L’histoire du renard, entre parenthèses, vient des greniers de mon ancienne école de Sainte-Croix. J’y avais découvert des animaux empaillés, plus ou moins poussiéreux, plus ou moins en bon état. Je les avais récupérés pour que mes élèves les dessinent et, parmi eux, le renard. Quand j’ai quitté l’école, j’ai pensé que je ne pouvais pas le laisser, qu’il allait disparaître, qu’on allait le jeter… Je suis donc partie avec ce renard empaillé, qui est toujours chez moi…

V.C. : Ce renard empaillé, tu lui as donné vie à travers des gravures, mais aussi des haïkus. Cette idée d’écrire, en regard de chaque gravure, un haïku, d’où t’est-elle venue ?

N.P. : C’est totalement en lien avec la préparation de cette journée. Le CIEN est pour moi un signifiant majeur, c’est là où je me sens en phase, peut-être davantage qu’avec des présentations de cas. C’est vraiment cette affaire de conversation que je trouve extraordinaire. Et comme j’ai aussi fait un parcours d’analyse, je me suis très bien rendu compte que cette espèce de ratage, de malentendu, de chacun dans sa bulle, lors des séances de CIEN, c’était aussi le miracle du furet : il y a quelque chose qui passe quand même d’énigmatique, oui, de mystérieux. C’est aussi ce qui se passe dans le domaine de l’art. Il y a un truc qui passe entre le spectateur et l’artiste, un instantané mystérieux, d’inconscient à inconscient…

V.C. : On a travaillé toutes ces années sur le thème de ce qui, de l’inconscient, s’écrit. Actuellement, avec les collègues turinois, on travaille la question du sinthome. Est-ce que pour toi, qui as beaucoup travaillé la question de la trace, il y avait aussi l’idée de laisser une trace ?

N.P. : La peinture, le dessin, c’est cela, une écriture. Je dirais que c’est probablement ma façon à moi d’écrire. Ce quelque chose qui s’écrit. Et puis, c’est probablement en lien avec la poésie. J’ai écrit des choses poétiques. Quand la jolie idée de réaliser un livre s’est concrétisée, je me suis dit que j’allais ajouter à l’impression de mes gravures un petit texte poétique, qui accroche un peu par les mots ce qui se passe dans les conversations du CIEN. J’avais bien observé comment se déroulaient nos partages. Il y en avait qui prenaient le pouvoir, ou qui ne disaient jamais rien (rire), qui étaient tout le temps en train de saboter un peu, ou de créer une controverse ou le contraire, de rendre un peu plus harmonieux ce qui s’était dit, de révéler quelque chose qui aurait pu passer inaperçu. J’ai essayé, dans ces petits haïkus, de formuler quelque chose de cela, en tenant compte des caractéristiques des animaux.

V.C. : Ce qui m’a beaucoup frappée, en regardant ce livre, c’est que nous avions présenté nous deux à l’ASREEP-NLS le texte de Lacan « Lituraterre »… Et la revue Quarto vient de sortir, avec ce beau titre de « Lituraterrir »…

N.P. : C’est d’ailleurs une des choses qui me parlent le plus, dans le domaine de la psychanalyse et des Écrits, forcément, parce que ça a à voir avec la trace, avec le Réel qui s’écrit. Et les gravures, c’est de la trace.

V.C. : Cette question des traces, je me souviens quand nous en avions parlé, celles que Lacan voit depuis l’avion lorsqu’il passe sur la Sibérie…

N.P. : C’est cela que je lis, étonnamment. Si parfois Lacan est un peu obscur pour moi, cette affaire-là (staferla) de trace observée du haut de son avion, c’était limpide pour moi.

V.C : Quelque chose te parle immédiatement dans ce que Lacan dit de plus compliqué, dans son dernier enseignement.

N.P. : C’est probablement dans celui-là que je suis entrée le plus facilement.

V.C. : On a commencé à lire Lacan en cartel ensemble avec le Séminaire XX, qui allait déjà vers la fin… C’est la question du non-rapport, de la jouissance féminine. En plus, dans « Lituraterre », il revient du Japon. Tu connais le Japon, et tu m’as aimablement accordé une gravure pour illustrer la conversation avec ce collègue japonais1 … Raconte-moi cette illustration…

N.P. : Après avoir commencé avec les animaux de mon jardin, il y a eu une gravure, plus particulièrement, qui raconte quelque chose du Japon, où je suis allée avec mon amie Viviane Fontaine, qui est presque japonaise et parle japonais. Elle m’y a emmenée. J’ai pu observer plein de singularités de cette île, même si je n’y suis restée qu’un mois. J’ai vu des ours, j’ai vu des singes, et elle m’a raconté qu’au Japon, lorsqu’elle partait en balade, elle devait mettre un grelot à sa cheville pour éloigner les ours (rire), ou pour les avertir, parce que, tu vois, c’est peut-être un dire, comme : « Ne t’approche pas trop, Monsieur l’Ours ! »

V.C. : Comme un signal ! C’est un fait que nous avons toutes deux beaucoup travaillé avec des enfants, que nous sommes toutes deux grand-mères, et je trouve que, avec les enfants, il y a aussi ce rapport aux animaux, qu’ils ne reconnaissent pas vraiment, qu’ils n’ont pour certains jamais vus, mais dont ils reconnaissent l’image…

N.P. : Ils ont en effet un amour pour ces êtres qui sont proches, surtout s’ils sont apprivoisés, dans la nature, comme ça. Ils ont un goût pour cette compagnie-là.

V.C. : Et puis c’est aussi matière à focaliser leurs angoisses, l’araignée, le loup, le requin. C’est quand même fou que les enfants à Paris aient souvent plus peur des requins, qu’ils n’ont vus qu’en images, en peluches… On peut tranquillement s’en servir pour transférer, pour tenir à distance quelque chose d’insupportable.

N.P. : Oui ! On en est là maintenant, avec cette question des objets des enfants. J’imagine que c’en est un…

V.C. : … en tout cas, dans l’imaginaire…

N.P. : Et aussi dans leur proximité. Il y a tout de suite quelque chose qui se transfère, qui se révèle.

V.C. : L’idée de la conversation nous a très tôt mises au travail, de ratage en ratage. On a continué à rater mieux, chaque fois. Il y a là aussi la question de la transmission. Le passage à James et à Guillaume, comment tu vois cela, toi ?

N.P. : En tous les cas, j’ai été très heureuse qu’il y ait une rencontre, une passation. Parce qu’il y a eu une accroche aussi de leur part. Nous cherchions à passer le témoin. Eux deux sont de Fribourg, évoluent à Fribourg, aussi dans la proximité des étudiants de l’Université pour James, avec les futurs enseignants pour Guillaume. Je pense que c’était aussi parfait pour le CIEN.

V.C. : Il y a donc une transmission du furet…

N.P. : Je pense que le furet les a attrapés. Ils auraient pu s’investir ailleurs dans l’École, dans des journées de travail, autour de la pratique. James le fait aussi (et j’apprends en transcrivant cette conversation que Guillaume vient d’être inscrit dans les amis de l’ASREEP). Mais le CIEN, c’est autre chose.

V.C. : Alors qu’y a-t-il d’autre dans le CIEN qui, pour toi, a fait que tu l’aies soutenu aussi longtemps ?

N.P. : C’est là que je me sens le plus en phase. J’ai une petite pratique, qui n’est pas une pratique de cabinet, mais une pratique d’atelier avec des enfants, de petits sujets avec des adultes. Il se passe quelque chose de cette conversation qui se fait un peu malgré soi au travers des peintures, et moi qui accompagne ce qui se passe. Quelque chose se dit, s’écrit, se noue.

V.C. : La question de la trace pour toi a toujours été proche de celle que Lacan amène à la fin de son enseignement…

N.P. : Oui, plutôt du côté de l’écrit que du dire, au-delà du sens On peut boucler la boucle avec ce que je disais au départ, que l’artiste est proche de la trace, de l’écrit.

V.C. : Pour toi, c’est la trace, en lien avec la peinture. Au CIEN, on a terminé avec un danseur.

N.P. : Je trouve que l’artiste est beaucoup plus qu’un peintre. C’est aussi un graveur, c’est aussi un musicien, c’est aussi un poète, qui écrit, mais qui écrit la musique des mots, quelque chose qui parle, qui se danse, qui vient de l’inconscient.

V.C. : Graveur, graphie, chorégraphie…

N.P. : C’est tout à fait cela. Je me souviens d’une lecture dont j’ai de la peine à retrouver la référence. Elle parlait d’enfants autistes accueillis dans une institution, qui faisaient – on retrouve Walser – une écriture sur le terrain, à travers la marche. Un autre apport pour moi, c’est l’écriture des aborigènes, qui trace quelque chose qui a à voir avec une cartographie, avec le terrain : ils dessinent une carte. Je pense à ce titre d’ouvrage : La carte et le territoire. C’est quelque chose de cela. On rejoint aussi Lacan et la carte qu’il lit, du haut de son avion.

V.C. : Pour qu’il y ait carte, il faut qu’il y ait un humain, pour voir ce qui s’écrit. Parce qu’autrement…

N.P. : Absolument ! C’est aussi les dessins incroyables qu’on peut voir dans les grottes. J’ai eu l’occasion d’en voir récemment à Chauvet, ça vous touche au plus profond des tripes, parce que c’était il y a des centaines, des milliers d’années, et on lit encore les mains, les animaux, les humains. On retrouve encore les traces et il y a quelque chose qui se dit/lit au travers de cette écriture par-delà le temps.

V.C. : Que l’être humain ait voulu cela, qu’il ait inscrit quelque chose qui peut encore nous émouvoir aujourd’hui…

N.P. : C’est incroyable ! Cela nous touche au plus profond de notre être humain, ces « restes » à travers les époques.

V.C. : Ta façon de lire, toi qui es une vraie lectrice, alors que je suis une grande lectrice, mais plutôt une bouffeuse de livres (rires : au-delà du sens !), tu m’as appris à regarder la trace… Je me souviens lorsque ma petite-fille venait à l’école et qu’elle dessinait des sortes de ronds, les uns à côté des autres, et que cela me surprenait. Tu m’avais dit : « Mais elle écrit ! » Je ne l’aurais pas pensé, je suis trop alphabêtie. Comment as-tu gardé ce rapport ?

N.P. : J’ai l’impression que j’ai toujours eu ce rapport. Je me souviens petite fille, (la seule de ma famille, avec quatre frères), je parlais peu, je crois, mais je dessinais déjà beaucoup. Je pense que ç’a été ma manière d’être.

V.C. : Et on ne te l’a pas interdit. Je pense aux petits bonshommes que Daniel Pennac dessinait, ça lui permettait de survivre à l’école. Comme il ne pouvait pas partir de l’école, il faisait partir ses bonshommes, qui plongeaient, couraient et sautaient à sa place…

N.P. : Il s’exprimait ainsi, dans la marge, lui qui était dyslexique, d’après ce que j’ai lu. J’ai pour ma part été durant des années, par mon métier de prof d’art visuel, derrière mes élèves, pour voir ce qui se dessinait sur leur feuille, ce qu’ils ont pu écrire, au-delà des mots et du sens.

V.C. : Cela m’a beaucoup impressionnée, ce que je t’ai vu faire, alors qu’il y avait des gens qui te reprochaient de ne pas assez leur apprendre à dessiner. J’avais l’impression que tu apprenais avec eux, que tu les suivais.

N.P. : Ah, ce sont eux qui me donnaient à voir quelque chose de ce qu’ils souhaitaient confier à leur feuille. C’était un petit peu au-delà du sens, mais pas toujours. Il y avait des choses qu’on arrivait à lire, et puis, autrement, c’était une manière de le mettre sur la surface, d’occuper l’espace, de remplir tout, ou de ne faire que des lignes, un certain rapport au monde… Et forcément, j’ai vite fait le rapprochement de ma position, derrière les élèves, par-dessus leur épaule, avec cette position de l’analyste, qui est derrière le patient, qui saisit un peu, ce qui se passe dans son inconscient.

V.C. : En fait, il y avait là aussi quelque chose du furet.

N.P. : C’est pour cela que je peux dire que pour moi, c’est une évidence. Mais j’ai pu constater que ça ne fonctionne pas ainsi pour tout le monde. C’est une particularité. Il y en a quelques-uns qui sont de ce bord, de ce monde-là, et moi, j’ai cette singularité-là.

V.C. : Ce qui a été assez remarquable à l’école, nous avons découvert que la psychose avait quelque chose de nouveau, de curieux, d’original. Lorsque nous étions confrontés à un enfant qui nous mettait en grande difficulté, je t’entends encore dire : « Mais il en est ! Il est de cet autre monde ! » Et ça rendait possible pour cet élève de s’inscrire un peu, mais pas tout, dans le monde scolaire. C’est aussi le CIEN qui nous a permis de faire autrement les choses.

N.P. : C’est certain ! C’est une chance qu’on ait pu inscrire ce CIEN dans notre école, parce qu’on a pu aborder, au fil des années, pas mal de choses de ce non-rapport, de ce pari du furet, et du savoir y faire avec ces sujets-là.

V.C. : On a eu affaire à des directeurs, à des collègues, qui, parfois, nous trouvaient un peu… enquiquinantes (rires)… Philippe de Georges rappelle, dans son livre Folisophie de Lacan, que les choses savent se comporter. Vouloir changer les choses serait dès lors une folie, mais accepter de faire avec, se comporter comme avec quelque chose qui se laisse un peu attraper, ça m’a beaucoup parlé. Accepterais-tu cette idée que c’est à nous de voir comment se comporter face aux choses, qui, elles, le savent ?

N.P. : Je me souviens d’une très belle journée qu’on avait « organisée », toi et moi, qui s’appelait : Chaos-Cosmos (Mon Dieu !) C’était pleinement cela. Même l’organisation de cette journée avait démarré dans le chaos. Et après coup, on s’est aperçues qu’on avait quand même réussi à élever les événements au niveau d’une harmonie ; les élèves y avaient amené du leur.

V.C. : Il est vrai que nos collègues nous demandaient de tout prévoir. Personnellement, j’avais un gros problème avec le programme. J’enseignais le latin, c’était autre chose, je devais leur donner un peu la main… Mais même Montaigne disait qu’il fallait parfois laisser aller l’élève, et de temps en temps lui donner la main. Je me souviens de cet élève tout débutant en grec – nous lisions le texte grec dans une édition bilingue pour nous familiariser avec les caractères – qui me dit ; « Mais Madame, c’est bien plus facile en grec ! » (rires) On a eu un plaisir énorme à enseigner…

N.P. : Bien souvent ! On s’est laissé enseigner, c’est d’ailleurs la proposition de Lacan, se laisser enseigner par ceux qui viennent nous voir.

V.C. : On a eu de la chance que, dans cette école du Champ Freudien, Philippe Lacadée ait accueilli avec autant d’audace une invitation à venir parler dans une école à des gens qui ne l’attendaient pas2.

N.P. : Il y a eu un choc, un déclic : il parlait autrement, comme quand on va chez un analyste. Souvent il n’y a pas grand-chose qui se dit, mais quand quelque chose se dit, c’est un dire qui est un peu décalé, et les choses alors se voient autrement. C’est ainsi que ça se passe dans le domaine artistique ; quelque chose soudain se voit autrement.

V.C. : C’est ce qui fait que certains disent : « J’aime pas ».

N.P. : Ils cherchent du sens, et c’est au-delà, comme l’outre-noir du peintre Pierre Soulages.

V.C. : La question du beau aussi est au-delà du sens.

N.P. : Je dirais que beau, c’est escabeau, si tu veux. L’art n’est pas toujours beau. Il y a des choses qui nous touchent par l’harmonie, la beauté, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément belles, mais qui nous surprennent et donnent à voir de l’imprévu.

V.C. : Serais-tu d’accord de lire ce haïku-ci ? Je fais des transcriptions, c’est un peu dommage, mais juste pour moi, pour que j’entende autrement, par ta voix…

N.P. : (Nicole lit son haïku sur la souris et la belette)

Souris,

demande une belette curieuse

Euh à plumes, répond la maligne chauve

Alors oiseau questionne sa copine

Pour ne pas être en reste

Oui, mais à poil

V.C. : La grand-mère bien élevée a du culot, mais elle met un peu de voile sur le sexuel.

N.P. : Je suis obligée de dire que nous avons, toi et moi un lien constant, que cette histoire des belettes m’est venue de toi (rires) ! Je me souviens que tu m’avais dit, on parlait de Lacan : « Attends, je vais te raconter l’histoire de la belette ! »

V.C. : Je pensais à l’histoire de Miller sur la chauve-souris !

N.P. : Et elle a émergé en haïku. C’est aussi une histoire de furet. Je pense qu’entre toi et moi, le furet est là, en permanence (et il fait la navette ! (rires)

V.C. : Je me souviens aussi qu’on avait évoqué l’histoire de la moitié de poulet.

N.P. : Absolument ! Eh bien tu vois, elle est là aussi, la moitié de poulet, sur la page de couverture. Je me suis dit qu’il fallait aussi la mettre. J’ai retrouvé l’histoire de la moitié de poulet, avec la rivière, le loup… (Ah c’est ça ?) Tu vois, il y a aussi des traces de pattes… C’est cette histoire avec des animaux, du genre, on passe la rivière, et puis on arrive de l’autre côté.

V.C. : Et on tourne en dérision le maître.

N.P. : C’est cela (rires). Ce que l’histoire dit c’est qu’on ne voit jamais que la moitié du poulet, quelle que soit la position. On se voit de face, mais le dos, on ne le voit jamais. Si on regarde un profil, on ne voit pas l’autre. Et ça me rappelle aussi cette drôle d’aventure que nous avions eue au CO de Pérolles. Mes élèves détestaient que je les photographie, et moi c’est ainsi que je donne les choses à voir. Grâce à toi, je leur ai proposé un jour de les photographier de dos. Finalement, c’était aussi limpide de dos que de face, on reconnaissait leur coiffure, leurs vêtements, avec ce qui y est écrit, leurs petites caractéristiques. J’avais photographié tout le monde de dos. On l’a montré lors d’une petite exposition, on a également réalisé un livre, ça racontait l’histoire de la moitié de poulet. Soudain ils ont vu, l’autre face. Comme je le disais, ça se fait de façon précédée. Au départ, je ne réalise pas ce qui est en train de se tramer, mais l’idée émerge : je le fais et après, je réalise ce qui s’exprime, le mystère qui se donne à voir, et ça, c’est formidable.

Notes :

- Conversation avec le collège japonais. ↑

- Encore la psychanalyse nº 6, mars 2004. ↑