Ce qu’on fait et ce qu’on ne fait pas dans un CPCT

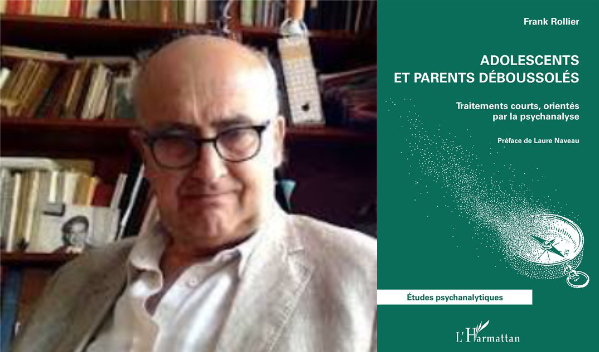

Conversation avec Frank Rollier, 18 janvier 2023.

Violaine Clément : Cher Frank, j’ai lu avec un grand bonheur ton livre. Je ne m’attendais pas à une telle richesse clinique, ça m’a scotchée. J’ai donc eu l’idée qu’il fallait le faire connaître. Merci donc à toi d’avoir accepté de nous en parler pour le blog de l’ASREEP-NLS.

Frank Rollier : Merci à toi, Violaine, et à l’ASREEP-NLS.

V.C. : Tu arrives à dire dans ce livre ce qu’est la psychanalyse et ce qu’elle n’est pas, ce qu’est un CPCT et ce qu’il n’est pas. Et comme notre blog est né durant le COVID, j’y ai lu aussi ce que le COVID a changé dans notre vie et ce qu’il n’a pas changé. Tu nous offres toute une série d’ouvertures, avec cette boussole. Tu parles de cette porte de l’inconscient que le consultant montre au parent, ou à l’adolescent. Mais ce n’est pas pour le pousser à y aller, juste qu’il sache qu’elle est là. Pourquoi ce terme de boussole que tu utilises dans le titre, sous la forme de « Adolescents et parents déboussolés » ?

F.R. : C’est intéressant que tu m’interroges sur cette question qui est au cœur du livre. Le titre le mentionne, mais sur son versant négatif, sur ce qui manque aux adolescents et aux parents, et qui est une caractéristique de notre époque, où nous ne fonctionnons plus, ou beaucoup moins, avec des idéaux clairs. Le Nom du Père n’est plus là pour orienter les sujets, les sujets n’ont plus les idéaux qui, avant, leur montraient où aller, donc chacun, et plus spécialement les plus jeunes, doit construire son orientation, sa solution, et pour cela trouver une boussole, justement.

Alors qu’est-ce qui peut faire boussole ? C’est le désir, mais l’époque ne prête pas tellement à s’orienter du désir, elle prête plutôt à s’orienter de la jouissance, à jouir de tout et tout le temps. Les addictions aux réseaux sociaux et aux images sont là pour le montrer. On est très facilement envahi par cette dimension imaginaire de la jouissance, même si les réseaux sociaux peuvent avoir un côté constructif, ce n’est pas que négatif, on pourra revenir là-dessus si tu veux… Mais c’est quand même très envahissant, et beaucoup de sujets se plaignent, et leur entourage aussi, d’être débordés par quelque chose qui les dépasse, quelque chose qui, très souvent, est lié à l’imaginaire, aux images, et qui fait désorientation. Ils sont perdus, déboussolés, ils errent sans savoir où aller. Il s’agit de réduire cette dimension de jouissance ou de la cadrer, pour essayer de faire émerger une dimension autre, celle d’un manque, de quelque chose qui peut manquer au sujet, et vers quoi il puisse aller. C’est ce qu’on appelle le désir et c’est l’enjeu d’un traitement orienté par la psychanalyse, comme ceux que l’on pratique au CPCT.

V.C. : Quand il n’y a pas de désir, quand le manque vient à manquer, est-ce que vous travaillez avec l’objet a, et que, d’une certaine manière, vous le faites émerger, mais pas trop ? Parce que vous êtes très attentifs à ne pas faire de cure…

F.R. : On est très attentif à la dimension de la jouissance, c’est cela qui nous oriente. En tant qu’analystes, formés par notre analyse, nous cherchons à isoler précisément ce qu’il en est de la jouissance du sujet que nous recevons, de façon à orienter notre travail là-dessus, plutôt que sur la signification de ce qui ne va pas. Évidemment, on part des énoncés de l’adolescent, de ses formulations à elle ou à lui, pas de celles de son entourage. On essaie de se dégager des diagnostics de l’entourage, même s’ils peuvent avoir leur raison d’être, mais enfin, quand on vous dit : l’enfant est agité, l’enfant est addict, etc… on l’entend, mais on essaie d’aller au-delà de ça, on essaie de l’amener à formuler avec ses propres mots, avec ses signifiants, ce qui fait son mal-être.

Et c’est à partir de ces énoncés que l’on va chercher à extraire quelque chose qui est un point de jouissance qui le gêne, l’entrave, qui fait qu’il ne peut plus fonctionner avec les autres, parce qu’il ne peut pas s’empêcher d’être violent ou d’être addict, par exemple aux jeux vidéo, qu’il ne peut pas s’empêcher d’être boulimique etc. On essaie de travailler là-dessus. Alors la dimension de l’objet a est évidemment présente dans cette jouissance que l’on isole, mais aller au-delà, ce serait amener le sujet à construire son fantasme, c’est-à-dire le rapport qu’il entretient comme sujet divisé avec un objet de jouissance. Ce serait l’engager dans une cure analytique proprement dite, ce qu’on ne fait pas dans un CPCT. On ne va pas jusque-là, mais on peut mettre un sujet sur cette voie, qu’il s’agisse d’un adolescent ou d’un parent.

On ouvre une porte qui lui permettra, s’il le souhaite, dans un autre temps, dans un autre lieu, d’aller plus loin et de s’engager dans un travail analytique, ce qui est le cas de quelques-uns. Mais ce n’est pas la règle, on ne force rien de ce côté-là. On espère pouvoir amener le sujet à ce qu’on appelle des résultats thérapeutiques, c’est-à-dire quelque chose qui va changer pour le sujet dans sa vie, voire à des effets subjectifs qui changent le sujet lui-même, ce qui va lui permettre d’avoir un lien aux autres plus apaisé et en même temps d’être moins envahi par une jouissance qui le déborde. C’est déjà beaucoup. Si on atteint ce résultat, on peut éventuellement indiquer à l’adolescent que, s’il souhaite aller plus loin, c’est possible, mais ailleurs, en se donnant plus de temps, et à partir d’une question qu’il se pose, si cette question émerge. Ce n’est pas toujours le cas, mais il arrive qu’un sujet amène une question, une question pour la psychanalyse, sur son identité sexuelle par exemple. C’est assez rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas, on l’accueille, bien sûr. On lui montre cette porte.

V.C. : Amener une question demande déjà tout un chemin. Souvent on amène des réponses, des réponses qui empêchent, qui envahissent, des réponses toutes faites qui viennent de l’autre. Jusqu’à ce qu’on puisse transformer ça en question et ouvrir quelque chose pour une voie nouvelle, c’est tout un travail. En tout cas, ce qui est remarquable dans ton livre, c’est qu’il donne à voir in absentia ce qu’est une psychanalyse, et ce qu’elle n’est pas. Ce que vous arrivez à faire, et que je trouve très compliqué, c’est de ne pas faire de psychanalyse.

F.R. : Ce que nous faisons, c’est un travail orienté par la psychanalyse, ce n’est pas une psychanalyse. C’est ce que Lacan a formulé comme psychanalyse appliquée. Ça se distingue des psychothérapies par le fait que nous ne sommes pas là pour apporter des réponses, d’autant que nous fonctionnons avec la boussole que c’est l’adolescent qui a le savoir. Ce n’est pas nous qui avons le savoir. C’est lui qui est l’expert de son mal-être. Nous nous en remettons à son savoir, nous n’avons pas de conseil à donner, nous ne fonctionnons donc pas comme une psychothérapie qui vise à normaliser le comportement ou le sujet, en lui promettant qu’il n’y aura plus de symptôme. Nous savons que c’est impossible, nous savons que les sujets parlants que nous sommes fonctionnons avec un symptôme, pour nous défendre du réel. Il faut qu’on parvienne à faire avec ce symptôme, à l’apaiser dans certaines situations qui sont évidemment très douloureuses, mais on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas prétendre qu’on va le supprimer. Notre boussole, c’est de nous intéresser à cette dimension de jouissance liée au sens – Lacan parle dans Télévision de jouis-sens-, qui est ce qui anime le corps-parlant d’un sujet.

V.C. : Ce qui m’a intéressée aussi, c’est ton style. J’ai travaillé avec toi puisque j’ai eu la chance que tu aies soutenu toute la mise en place des cartels dans l’ASREEP-NLS. Ton usage du nous est absolument démassifiant. Quand tu dis nous, c’est parfois je, parfois un autre consultant. C’est pour moi une des belles formes d’École. Ce livre est écrit par Frank Rollier, mais pas que. D’où ma question, née de la surprise que j’ai eue à lire que tu étais allé jusqu’à demander aux adolescents et aux parents, venus parler dans le secret, de lire ce que vous aviez écrit, pour qu’ils vous donnent une autorisation de publier, voire qu’ils vous en disent. Donc j’aimerais savoir d’où t’est venue cette idée, ce pari, comment ça s’est passé, et quels en ont été les effets, au moment de l’écriture du livre, et éventuellement aujourd’hui encore.

F.R. : Il y a plusieurs questions dans ta question. Tu parles d’École, ça c’est très précieux et important, parce que le désir de créer cette institution, le CPCT pour adolescents et parents, c’est un désir d’École. Ça ne m’est pas venu comme ça tout seul, c’est venu de l’École de la Cause Freudienne dont je suis membre – je suis membre également de la NLS- qui avait pris l’initiative de créer un premier CPCT à Paris en 2003. Jacques-Alain Miller avait pris cette initiative, et Hugo Freda était le premier directeur de ce CPCT. C’est quelques années après, en l’occurrence dans ma ville, à Antibes, que j’ai pris l’initiative de proposer à quelques collègues que nous créions une institution du même type, qui n’est pas liée statutairement à notre École, mais qui s’inspire de cette première expérience. Ça s’est fait dans d’autres villes, en France, en Espagne, en Belgique et aussi en Amérique du sud, avec l’École comme boussole, qui nous donne une orientation analytique extrêmement claire.

Et le désir est né de trouver un lieu où pourraient également travailler, pour une durée de deux ans, de jeunes collègues consultants, qui serait un lieu orienté par la psychanalyse et qui aurait très peu à faire avec ce qu’on appelle le discours du maître, c’est-à-dire les directives et les évaluations qui sont imposées de l’extérieur à une institution. Nous n’en avons pas. Comme nous recevons des subsides de la ville, nous avons à faire preuve de transparence : publier nos résultats, organiser des colloques, faire des rapports annuels etc., mais ce maître-là ne nous impose rien du tout, il ne nous pose pas de questions. Il nous soutient, s’intéresse à ce que l’on fait et il nous encourage à publier nos résultats.

Maintenant, la question de demander leur accord aux patients, aux jeunes, aux parents, dont nous avons écrit le cas clinique, c’est tout à fait autre chose. C’est quelque chose qui m’est venu lorsque j’ai cherché un éditeur pour ce livre. Un grand éditeur avec lequel j’ai été en contact, que je ne citerai pas, m’a expliqué qu’actuellement, il était impossible pour sa maison d’édition, de publier des cas cliniques, parce qu’il y a des directives européennes qui imposent qu’il y ait un accord express du patient pour que soit publié un cas qui le concerne. Je me suis renseigné, il s’agit en fait de directives européennes concernant la protection des données personnelles. C’est un règlement qui ne concerne peut-être pas la Suisse, puisque vous n’êtes pas dans cette Europe-là. Ça n’a pas force de loi véritablement, mais beaucoup d’éditeurs sont frileux, ils craignent que certains patients, s’ils se reconnaissent, puissent se tourner vers la maison d’édition, s’ils estiment que c’est quelque chose qui a été fait sans leur consentement, et qui allait contre leur désir. Échaudé par ce premier avis, je me suis dit : pourquoi ne pas contacter les anciens patients dont j’avais écrit le cas clinique… Cette écriture s’était faite au long des années, je n’ai pas commencé au moment de l’écriture du livre. Notre CPCT a été créé en 2007 et j’ai tout de suite commencé à écrire certaines situations, intéressantes pour une transmission. Je me suis donc mis en quête de contacter ces patients, dont je n’avais en général qu’un numéro de portable, qui datait parfois de deux ans, mais parfois de dix ans ou plus. J’ai essayé également par internet de les contacter tous, mais je n’ai eu qu’environ 40 % de réponses.

V.C. : Il y a donc des cas dont tu n’as pas pu parler.

F.R. : Non, j’en ai quand même parlé, tout en prenant soin, évidemment, toujours, de masquer, non seulement le prénom, mais aussi de différentes façons, la situation clinique, de telle sorte que le patient ne s’y reconnaisse pas directement, ou ne puisse pas être reconnu par une connaissance proche.

V.C. : La question de l’anonymisation fait beaucoup parler dans notre champ, dans un monde où tout se voit, il y aurait là une interdiction qui, pour moi, résonne avec le fait que je ne suis pas certaine de me reconnaître dans ce que mon psy présenterait de mon cas. Il y a plus de la présence de l’analyste dans une présentation de cas. Donc cette docilité à l’air du temps, que tu as démontrée en acceptant de jouer avec les règles européennes sur la protection des données, c’était une première pour moi. Et surtout les effets d’après-coup.

F.R. : Alors, certains m’ont répondu, et j’ai expliqué ma démarche : je leur proposais de lire la situation clinique qui les concerne, que nous pouvions en parler, qu’ils me donnent leur avis, et que leur avis serait peut-être publié. Donc je suis entré en conversation avec quelques-uns, avec trois adolescents et avec deux parents, qui ont donné un avis que je publie à la fin de la situation clinique de chacun. Ceux qui n’ont pas répondu, j’ignore s’ils auraient consenti expressément à la publication de leur cas, mais j’ai essayé en tout cas de les contacter…

V.C. : Tu as inventé une jolie expression qui fait pendant à celle de la poubellication, au tout-à-l’égout de Lacan, qui est le tout-à-l’écran. Elle va m’être utile pour notre travail sur le corps et le numérique dans le cadre du laboratoire du CIEN. Tu dis que tu as écrit ce livre pour une transmission. Qu’est-ce que Frank Rollier a appris de cette expérience et qu’il veut nous transmettre ?

F.R. : Mon désir est de transmettre qu’une telle expérience peut avoir lieu, et peut être renouvelée, de manière différente. Je souhaite susciter le désir d’autres collègues, de créer des expériences de la sorte, c’est-à-dire des lieux orientés par la psychanalyse, qui permettent un travail avec cette boussole de l’analyse pour des sujets désorientés. Que ce soit pour créer une institution nouvelle, ou que ce soit pour les encourager à développer cette dimension dans les institutions où ils travaillent déjà. Certains collègues sont parfois tout à fait isolés dans une institution dominée par le comportementalisme, ou un discours idéalisant qui nie la dimension du sujet, du symptôme et de la jouissance. Il s’agit d’essayer de faire exister cette dimension en montrant que c’est possible de travailler à plusieurs pour parvenir à soutenir cette orientation. Parce que toi, tu le sais, mais je ne sais pas si tous les lecteurs le savent, il ne s’agit pas d’une consultation comme celle que nous faisons dans un cabinet. Cette consultation a lieu, la rencontre se fait dans le secret, seul, avec un analyste, mais la rencontre ne se limite pas à cela. Il y a tout un travail au-delà de cet entretien. Il y a un travail de contrôle, de supervision, que les consultants mènent avec un autre analyste. Il y a un travail de cartel pour parler des situations cliniques dès leur début, pour bien savoir comment s’orienter en fonction de la structure de la personne que l’on reçoit, de ce qui est possible d’envisager comme travail, ou de ce qui n’est pas possible, pour d’emblée essayer d’apprécier les limites de notre action lacanienne. Il y a également un travail théorique important, comme ce séminaire interne qu’actuellement j’anime ; cette année, c’est sur le texte célèbre de Lacan, la « Note sur l’enfant ». Un texte essentiel sur la relation de la mère et de l’enfant, sur lequel nous travaillons en amenant des situations cliniques. Tout ce travail d’équipe fait la consistance de l’orientation.

V.C. : Ce signifiant travail revient souvent. Tu m’as rappelé que mon engagement à transcrire cette conversation était un gros travail… Un passage de ton livre m’a frappée, lorsque tu dis que face à l’appel au travail, permettre à un adolescent que sa parole mange le réel, citant Lacan, j’ai trouvé ça très intéressant. Pourrais-tu en dire plus ?

F.R. : Oui, alors je vais le dire autrement. Pour un adolescent qui est envahi par quelque chose qu’il ne maîtrise pas, qui le déborde, ce que nous appelons une jouissance, il s’agit de mordre sur cette jouissance, c’est-à-dire sur le réel, par sa parole. Il va utiliser des signifiants, et le fait même de la traduire en signifiants va limiter cette jouissance. Cette emprise permet de ramener la jouissance à quelque chose d’acceptable pour le sujet et pour son entourage. Ça l’ouvre à la dimension de la parole, qui est, comme nous le savons tous, une dimension absente aujourd’hui, chez les jeunes en particulier, mais pas seulement chez les jeunes.

On regarde son écran, on regarde son téléphone plus qu’on ne se parle. Et on va chercher les réponses sur internet plutôt que d’aller en parler à quelqu’un. Disons que c’est une tendance lourde de l’époque. Un adolescent n’a souvent pas l’idée d’aller parler à quelqu’un, et que cela puisse amener à un apaisement. Il faut qu’il soit guidé par un adulte, le plus souvent, ou par un copain qui soit déjà passé par là, pour franchir la porte du CPCT. Cela est déjà une démarche difficile, originale, mais pas inquiétante quand ils apprennent que ce n’est pas un lieu où on prescrit des médicaments, et que ce n’est pas un lieu où on va donner des conseils. Et que c’est limité dans le temps- à quatre mois au maximum. Ça les rassure beaucoup et ça leur permet de s’engager dans un travail quand ils entendent dans leur corps que ce qui nous intéresse, c’est ce qu’ils disent, eux. Et pas leur entourage. Ce que dit leur entourage nous intéresse aussi, mais ce n’est pas là-dessus qu’on s’oriente. Alors là, ils se sentent pris au sérieux, et ils se sentent surtout concernés dans leur corps parlant.

V.C. : Et ce n’est pas si fréquent qu’on entende ce qu’ils disent, et qu’on prenne au sérieux ce qu’à dire ils veulent. Tu le démontres bien. Dans cette question de la parole, la langue dans laquelle tu as écrit ce livre n’est pas une langue de spécialiste, ni une langue de lacanien, ce n’est pas non plus le psychiatre qui parle, et pourtant tu es aussi psychiatre. Quand je t’ai entendu à la télévision, tu as bien dit que tu n’es pas contre les médicaments, que ce n’est pas ton orientation. C’était très juste : tu es la boussole parce que tu es analysé. Tu le dis dans le texte aussi, en citant Lacan qui parlait de la formation de l’analyste qui n’existe pas, sinon les formations de l’inconscient. C’est aussi un lieu dans lequel l’inconscient du consultant, celui du responsable, celui de la secrétaire, fait partie du dispositif.

F.R. : Oui, notre formation, c’est d’abord notre analyse. Donc nous croyons à l’inconscient, nous nous orientons avec l’inconscient, même si le traitement de courte durée au CPCT ne permet pas vraiment de travailler sur les formations de l’inconscient. On n’encourage pas les sujets à analyser leurs rêves, parce que si on enclenche ce processus, on ouvre une porte qui permet d’aller plus loin, mais ce n’est pas le lieu, il n’y a pas le temps. Le dispositif, court et gratuit, ne permet pas la durée, le travail de longue haleine sur l’inconscient. C’est pourtant une dimension qu’on prend en compte. Si un patient amène un rêve, on le relève, on s’en sert.

Tu parlais de la secrétaire, qui est psychologue clinicienne, ce n’est pas du tout une secrétaire type Doctolib, comme ce qu’on a en France, rien à voir. Elle est nommée secrétaire- coordonnatrice, c’est quelqu’un qui mène un véritable entretien clinique lors du premier appel d’un parent ou d’un adolescent, le plus souvent un parent. Et elle le fait à partir de sa position d’analysante.

V.C. : On le lit bien dans ton livre, et ça demande un petit groupe très engagé. On a essayé plusieurs fois en Suisse, dernièrement pendant la période du COVID, mais ça a raté. Essayons de rater mieux la prochaine fois. J’aime beaucoup ton image de la porte. Vous montrez la porte, mais vous n’obligez personne à entrer ou sortir. Il y a peut-être des gens pour lesquels il vaut mieux l’éviter, même si Lacan nous engage à ne pas reculer devant la psychose, il rappelait qu’il faut faire très attention avec la parole.

F.R. : Il s’agit effectivement de faire très attention à ce que nous faisons, et de bien repérer ce qu’un sujet peut supporter comme travail par la parole. Il y a certains sujets qu’il vaut mieux ne pas inciter à parler de leur passé, de leur relation à leur père ou à leur mère, parce que ça pourrait les déstabiliser. On cherche plutôt une mise en ordre, une stabilisation, qu’une déstabilisation. Avec certains sujets fragiles, l’idée est plutôt de les amener à plus de stabilité et à un ancrage plus solide dans le lien aux autres, ainsi que dans le lien à un analyste. Lorsque le temps du CPCT est passé, nous veillons à ce qu’ils puissent aller parler ailleurs, soit au même analyste, mais dans une structure privée ou publique, soit à un autre, de façon à ce que cet ancrage, dans le transfert, puisse continuer, et qu’il ne soit pas laissé tomber. Etre laissé tomber est un danger pour certains sujets.

V.C. : Il y a une responsabilité, quand on a ouvert la porte à quelqu’un qui vient parler. On n’est pas quitte de cette offre de parole ou de cette promesse qu’on lui a faite. C’est aussi une belle leçon éthique.

Il y a eu à un moment un coup d’arrêt aux CPCT, prononcé par Jacques-Alain Miller. Est-ce que ça a eu un impact sur votre travail ?

F.R. : Non, ça n’a pas eu un impact direct sur notre travail. Ça a eu un impact sur cette espèce d’engouement qui était de créer toujours plus de CPCT. Dans notre région, par exemple, certains collègues ont dit : pourquoi ne pas faire un CPCT pour les vieux ? pourquoi pas un CPCT pour les immigrés parce qu’il y en a beaucoup, etc.… Pourquoi pas, en effet ? Mais l’orientation qu’ont donnée à cette époque Jacques-Alain Miller et l’École de la Cause a été plutôt de limiter cette expérience à un CPCT par région, ou quelques-uns. Plutôt que de multiplier ces expériences, l’orientation donnée aux analystes a été de se concentrer sur la psychanalyse dite pure, et la dimension de la passe, qui est celle qui oriente les Écoles de psychanalyse. Et aussi de veiller à ce que les CPCT ne se prennent pas pour des lieux de formation pour psychanalystes. On ne devient pas psychanalyste en travaillant dans un CPCT, mais en allant aussi loin que possible dans sa propre analyse. Le CPCT peut amener un complément de formation, il peut avoir des effets de formation pour un jeune praticien, jeune entre guillemets, parce que ce sont toujours des praticiens qui ont déjà une expérience dans le privé, dans le public. Mais ça peut avoir des effets de formation parce qu’ils ne sont pas habitués à pouvoir travailler, dans un cadre institutionnel, avec l’outil de la psychanalyse appliquée, sans être contraints par une norme de traitement médicamenteux, de rééducation comportementale, ou parce qu’il n’y a pas le temps …

V.C. : On voit un peu mieux ce qu’est cette boussole, et surtout, on voit que vous n’essayez pas de mettre un adolescent sur des rails, dont on ne sait pas ce qu’ils pourraient être, ni que vous montriez le nord, chacun ayant à chercher…

F.R. : … son nord !

V.C. : … son nord, son heure, et midi à sa porte. Dans le style d’écriture, on y trouve presque un abrégé de psychanalyse. As-tu quelque chose d’autre que tu voudrais dire à nos collègues ?

F.R. : Tu as parlé de responsabilité, et je trouve ça super, nous avons une grande responsabilité vis-à-vis des adolescents que nous recevons, et notre responsabilité est justement de veiller à ne pas les laisser tomber. Que lorsque nous avons commencé quelque chose avec eux, il y ait la possibilité de ne pas les laisser tomber, qu’il y ait justement ces portes que tu mentionnais, et qu’ils sachent qu’elles restent ouvertes. Il ne s’agit pas de tout régler en quatre mois, mais de permettre un mieux-être, une stabilisation, l’émergence d’une question, et qu’il peut y avoir une suite. Ça, c’est notre responsabilité.

V.C. : J’ai trouvé aussi intéressante votre traitement de l’absence en séance. Ainsi pour cette jeune fille qui manque la séance qui suit celle où elle a dit quelque chose qui compte pour elle. Ça demande une grande finesse, cet effort de lecture.

F.R. : Oui, c’est un travail de lecture : lire le symptôme, comme le disait Jacques-Alain Miller.

V.C. : Lire à plusieurs, Lacan nous y a invités, il a même inventé le cartel pour ça. Mais est-ce que c’est compliqué à faire ? Que peux-tu en dire, de ta place que je qualifierais de leader pauvre, d’agent provocateur ?

F.R. : Non, nous sommes une association française, il y a tout un bureau, nous sommes au moins deux à alterner la fonction de directeur et de président, actuellement, je suis président de ce CPCT et c’est notre collègue Rémy Baup qui en est directeur. C’est une partie du travail. Je parlais tout à l’heure de cartels cliniques, de séminaires cliniques. Je tâche, bien sûr, d’avoir une position de moins-un, c’est-à-dire de celui qui essaie d’amener les collègues à travailler à partir de leur savoir, de leur expérience. Il ne s’agit pas de leur apprendre, comme on apprend à l’école, mais de leur transmettre quelque chose de la psychanalyse à partir des écrits théoriques, et à partir de l’expérience qu’ils vivent. Et en arrière-plan, de leur propre analyse. Mais tu me demandais si je voulais rajouter quelque chose : il y a peut-être quelque chose que nous avons appris. Il y a quelque chose qui a changé dans la façon dont les adolescents se présentent. Ce qui a changé, c’est justement l’emprise de l’image, beaucoup plus importante depuis quinze ans. Une autre chose qui découle de cette dimension, c’est la pathologie du harcèlement.

V.C. : Le harcèlement comme un des noms du malaise contemporain…

F.R. : Tout à fait, et il est rare que ce soit tout à fait absent d’un tableau clinique. L’autre élément très important, c’est la vague #MeToo, qui fait qu’on parle aujourd’hui de choses dont on ne parlait pas il y a quinze ans. Il y a tout ce côté du harcèlement sexuel, qui est beaucoup plus facilement parlé aujourd’hui, parfois de façon qu’il s’agit de décrypter, bien sûr.

Et il y a également la dimension trans, la question du genre, qui n’était pas présente il y a quinze ans, ou du moins dont je n’avais pas entendu parler au CPCT. J’en avais entendu parler par des patients ailleurs, dans des lieux où on soigne les toxicomanes, où il y avait cette dimension d’ambigüité que cultivaient certains sujets, se disant transsexuels, mais il ne s’agissait pas de demander une transition de genre. Aujourd’hui, c’est une dimension très présente. Et les enseignants ou les infirmières des lycées et des collèges témoignent beaucoup de ça. Les adolescents, très souvent, viennent se questionner sur leur genre, ce qui, en soi, ne veut pas forcément dire qu’ils vont changer de genre, d’ailleurs, mais cette question est sur le tapis, très présente. Elle n’y était pas il y a quinze ans.

V.C. : Que dirais-tu de ce qu’une collègue, Anna Aromi, nous a dit à Lausanne, que ce que Freud appelait hystériques, aujourd’hui, se retrouve sous le nom de trans ?

F.R. : Je ne vois pas bien dans quel sens elle disait ça. Parce que ce que Freud appelait hystérie, pour lui, c’était la mère de tous les symptômes.

V.C. : La question qui se pose aujourd’hui serait : mais où sont passées les hystériques ? Vouloir faire l’homme, vouloir être autre …

F.R. : Alors, dans ce sens-là, d’accord ! Il n’y a rien de nouveau. Les adolescents d’aujourd’hui, comme ceux d’hier, à l’âge de la puberté, se questionnent sur leur identité. Ils peuvent se demander s’ils ne sont pas un peu garçon, un peu fille, ou beaucoup. Ça, c’est du côté du questionnement hystérique. Mais la plupart des sujets qui demandent une transition, c’est une autre étape que celle du questionnement. Ce sont très souvent des sujets qui sont perdus quant à leur identité et qui cherchent à s’arrimer en changeant de genre. Et ce sont souvent des sujets très fragiles, pour lesquels il ne s’agit pas d’hystérie.

V.C. : C’est vrai que dans la psychose, faire l’hystérique, s’habiller du discours courant, c’est aussi une solution. Sur la question du harcèlement, moi qui ai beaucoup travaillé dans l’école, j’ai passé ma vie à parler de harcèlement. De même que la question sexuelle, à l’adolescence, qui m’a fait rencontrer de très nombreuses jeunes filles qui déclaraient « s’être faites violer » après avoir fait une première rencontre sexuelle, et avoir été lâchées par leur copain. Cette tournure grammaticale m’a toujours surprise. C’est quelque chose qu’on dit aujourd’hui dans un autre vocabulaire.

F.R. : On vit dans un autre vocabulaire, tu as raison, Violaine, mais aussi, on vit dans une autre époque, le monde des victimes, où tout le monde peut se sentir victime, c’est la position woke.

V.C. : La psychanalyse a peut-être aussi un peu ouvert la porte à l’irruption de ces discours. Dans ta manière de traiter ces vignettes cliniques, on voit que tu es allé jusqu’à demander le consentement des patients pour publier, consentement qui, on le sait bien, est très discuté. Quand on pense à ce qui arrive actuellement à Gérard Miller mis en cause par Judith Godrèche quant à l’interview de Benoît Jacquot, dire aussi crûment qu’il l’a dit que cette jeune fille de quatorze ans était excitée à l’idée d’une relation avec un homme de son âge, ce ne serait plus possible aujourd’hui. Le discours a changé, le vocabulaire a changé, mais l’être humain (les Trumains), pas tellement !

F.R. : Non, vraiment pas ! La pulsion est toujours là, oh combien, qui peut mener certains sujets à leur catastrophe, à leur perte, mais le désir est là aussi. Et c’est cette dimension du désir que nous avons à faire émerger.

V.C. : Pour faire émerger le désir, il faudrait qu’il y ait un peu de fantasme, et dans cette époque, ni le désir, ni le fantasme ne sont aux commandes.

F.R. : Je suis d’accord avec toi.

V.C. : C’est Guy de Villers, notre collègue de Louvain, que j’avais invité à Fribourg, qui avait, il y a plus de quinze ans, écrit un texte magnifique en parlant du passage de l’être de la névrose à celle de la psychose, ce que Jacques-Alain Miller avait déjà entamé avec son concept de psychose ordinaire. Merci beaucoup cher Frank.

F.R. : Merci à toi, Violaine, pour tes remarques précieuses, pour tes questions, et merci à l’ASREEP-NLS. J’ai été très content de faire quelque chose avec vous.

V.C. : J’adorerais que nous poursuivions le travail avec toi. En commençant par lire ton livre…