L’énigme : du coup de poing à la pointe d’humour

Conversation avec Françoise Guérin, vendredi 8 décembre

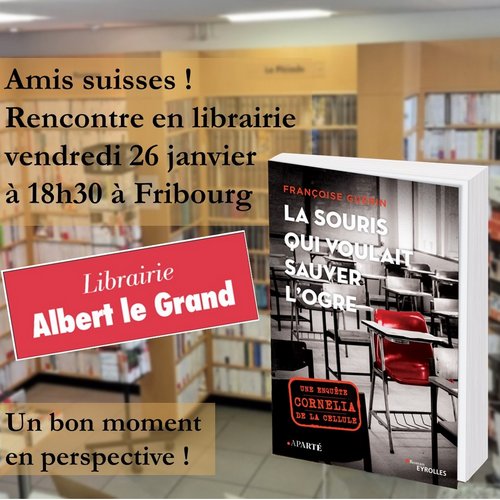

Nous aurons le plaisir de rencontrer Françoise Guérin à Fribourg pour nous parler de ce dernier livre. Elle sera l’invitée de la Librairie Albert-le-Grand le 26 janvier à 18h30.

Violaine Clément : Merci d’avoir accepté cette conversation, autant pour le plaisir que j’ai pris à lire ton dernier livre que pour retrouver une collègue de la section clinique de Lyon.

Françoise Guérin : Avec joie !

V.C. : Quel plaisir pour moi d’entendre à nouveau cette intelligence active. Cette vivacité de l’esprit, spirituelle : tu as de l’humour, ça s’entend, ça se lit.

F.G. : C’est très étrange ce que tu me dis là, Violaine. Parce que je ne me vois pas du tout comme ça, mais ça fait du bien.

V.C. : Le premier trait d’humour que tu m’as donné à voir, c’est le pitch de Lanester, l’enquêteur, qui, ayant vu quelque chose qu’il ne pouvait pas supporter, devient aveugle, et c’est ce qui l’amène à aller parler à un analyste. Tu ne trouves pas que c’est de l’humour, toi ?

F.G. : Je ne sais pas si c’est de l’humour, mais en tout cas, c’est mon premier polar, écrit au début de mon analyse, au moment où dire produit un premier effet de dessillement, et ça fait tellement évidence de le raconter comme ça. Un peu plus tard, quand le livre est sorti, il y a eu un article dans la presse, qui disait : Le commandant Lanester est aveugle, mais il n’a jamais été aussi clairvoyant. Et j’avais trouvé ça formidable.

V.C. : C’est exactement ça. Céline Menghi, avec qui j’ai fait un autre entretien, parle de la voix et de donner de la voix quand on est aphone, et le commandant Lanester est clairvoyant quand il ne voit pas. Ce n’est pas qu’il ne puisse pas utiliser ses yeux, c’est qu’il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et ça, on peut le prendre du côté de la tragédie, ou du côté de la comédie. Avec ce dernier ouvrage, La souris qui voulait sauver l’ogre, tu arrives à traiter un sujet extrêmement tragique, le suicide de cette jeune fille, mais avec une tonalité plutôt comique.

F.G. : Tu as trouvé qu’il y avait de l’humour dans ce livre ?

V.C. : Ah oui !

F.G. : Je n’ai pas repéré. Ça doit être à l’insu de mon plein gré.

V.C. : Elle était drôle, et elle ne le savait pas. Parce que ce que tu dis, ça peut être très plombant. Pourquoi voudrait-on acheter un livre dans lequel on parle du suicide des jeunes ?

F.G. : Absolument ! C’est bien ma question !

V.C. : Et le titre, alors ? Cela intrigue. Comment ça t’est venu de traiter ce thème ? Et ce titre ?

F.G. : Alors, ce sont deux choses très différentes. Je vais commencer par le titre, parce que c’est peut-être plus rapide. J’avais un titre de travail qui était L’élite de la nation. Quand j’écris un livre, j’ai toujours un titre de travail, plus ou moins choisi rapidement au début, un peu pour me débarrasser de la question, et pour pouvoir nommer mes fichiers. Mais j’avais un autre titre de travail, qui était antérieur à L’élite de la nation, qui était Mille signes.

Mille signes, parce qu’au départ, ce n’était pas une histoire de psychologue qui va enquêter sur le suicide d’une adolescente, c’était une journaliste, à qui on avait donné mille signes typographiques pour raconter ça. Quand elle commence à enquêter, elle se rend compte qu’il y a mille signes de souffrance chez cette adolescente qui auraient pu alerter. Et il y a évidemment ce jeu entre les mille signes de l’écriture qu’on lui accorde pour un entrefilet et les mille signes que cette adolescente et cet établissement présentent. Puis j’ai changé mon fusil d’épaule, parce que cette histoire de journaliste ne me convenait pas pour ce que je voulais faire, et je suis partie sur l’idée d’un groupe de psychologues qui enquêtent sur les suicides à répétition, qui cherchent à faire de la prévention, à comprendre, à aller au plus vif du sujet.

Et après, je suis partie sur L’élite de la nation, parce que c’est quand même une histoire qui se passe dans le monde des classes préparatoires, qui est un lieu pour des jeunes triés sur le volet, à partir de leur réussite scolaire, et pas forcément à partir de ce qu’ils sont. En plus de ça, il y a une tradition dans les classes préparatoires, en France : quand les jeunes arrivent, le premier jour, on prononce un discours d’accueil qui leur explique qu’ils sont l’élite de la nation. C’est quelque chose que j’ai vécu. J’ai fait une année de classe préparatoire avant de me réorienter de toute urgence vers quelque chose qui m’intéressait plus. Et quand j’ai fait cette année-là, il y a eu effectivement ce discours. Je me souviens très bien d’une pièce bondée d’étudiants debout, de la directrice qui dit : « Vous êtes l’élite de la nation ». Moi, ça me tombe dessus, ça me laisse dans une espèce de perplexité, je regarde autour de moi, on a dix-sept ou dix-huit ans, et on nous balance ce truc-là comme un poing dans la gueule ! Je l’ai vécu comme ça. Et en même temps, cette pointe d’humour à l’intérieur, qui me fait dire : Eh bien, elle est mal barrée, la nation (rire) ! Je nous vois, boutonneux, à moitié paumés, et surtout, une partie de la population qui est très scolaire, très « dans les cadres », dans les clous. Je me dis : c’est ça la nation ?

Ce qui était un titre provisoire n’a pas plu chez l’éditeur. Pas assez vendeur. Ce titre-là, La souris qui voulait sauver l’ogre, m’est venu dans une sorte de brainstorming avec mon éditrice au téléphone. Dans le livre, comme souvent dans mes livres, il y a plusieurs histoires enchâssées. Ça vient très tôt, dans la première partie, l’histoire d’un ogre et d’une souris, qui n’ont, bien sûr, rien à voir avec un rongeur et avec un monstre, et je me disais que le personnage de Pauline, la jeune fille qui a mis fin à ses jours, c’est aussi une souris qui essaie de sauver le monde dans lequel elle évolue. Un monde qui se révèle être un peu un ogre.

V.C. : Il y a de l’ogre et de la souris dans le père et la mère, dans la directrice et l’infirmière, mais il y a aussi cette dualité dans chacun de nous.

F.G. : Bien sûr !

V.C. : Cette dualité que tu donnes à voir est amusante si elle n’est pas insupportable. Pauline ne l’a pas supportée. Tout au long du livre, je me suis dit : Ils n’ont pas vu, la psychologue va nous montrer qu’ils se sont trompés, qu’elle ne s’est pas tuée. Tu le dis bien, c’est l’ogre qui tue, donc il y a en elle un ogre qui la tue. L’église catholique interdisait qu’on enterre les suicidés, puisque c’est à Dieu qu’il appartenait, celui qui s’était enlevé sa vie. Tu mets en scène quelque chose de très précieux pour qui, aujourd’hui, veut changer l’école, tout en étant ironique sur ce que peut faire un psychologue.

F.G. : Oui !

V.C. : D’un côté, il peut, il faudrait, ce serait bien de… Mais qui, aujourd’hui, pense avoir besoin de l’aide d’un psy contre soi-même ? Pas la directrice d’école, pas le copain qui va mal et qui fait porter le poids de sa souffrance sur celle qu’il aime… C’est difficile d’aller parler à quelqu’un.

F.G. : C’est tout l’enjeu de ce personnage de Maya, cette jeune psychologue envoyée pour enquêter. C’est qu’elle fait à plusieurs reprises, à plusieurs personnes et de plusieurs manières, des offres de parole. Elle laisse entendre qu’on peut entendre. La proviseure, pourtant très éprouvée, ne peut rien dire. Le CPE, qui a été présent au moment du suicide et qui va très mal, lui aussi, Maya trouve un moyen de le faire accéder à la parole. Tu as raison, c’est quand même une sacrée démarche d’aller trouver quelqu’un et de lui dire : écoutez-moi, je ne vais pas bien, mon ogre intérieur me dévore.

V.C. : Le personnage qui ouvre le plus à la parole, à l’idée que c’est possible de parler – quant à savoir si ça fait du bien, on a assez entendu, à Lyon, Jacques Borie dire que c’est aussi très dangereux – paradoxalement, c’est Mrs Robinson, la chienne. D’où t’est venu ce nom ?

F.G.: Ah, Simon & Garfunkel! Je suis une grande fan. J’écoute, dès le matin, le concert à Central Park, c’est le premier titre de ma playlist. Le nom de cette chienne m’est venu ainsi. Tu sais, ça fait partie des mystères de l’écriture : un quart de seconde avant de l’écrire, je ne sais pas que je vais l’écrire.

V.C. : Je me suis demandé si toi, tu avais un chien.

F.G. : Oui, j’ai une chienne, qui s’appelle Yoko, qui n’est pas du tout un Doberman. Je l’ai beaucoup observée, alors je ne sais pas si ça se voit dans le livre. Le peu qu’on puisse observer, puisqu’on ne peut pas entrer tout à fait dans la logique d’un chien. Il a sa logique proche (joli lapsus lacanien, lui parlait d’animaux d’hommestiques), propre, mais je crois que j’ai beaucoup vu aussi combien elle permettait des liens, et des rencontres.

V.C. : C’est vrai, j’étais à peu près sûre que tu avais un chien, j’apprends que c’est une chienne, mais pourquoi une Doberman ?

F.G. : Je cherchais un chien avec une carrure impressionnante, parce que Maya, la psychologue du dispositif Cornelia, est une jeune fille frêle, un peu insomniaque, qui passe beaucoup de temps, la nuit, à courir sur les berges du Rhône. J’imaginais bien qu’un caniche, ça n’allait pas le faire. Et donc, ce chien, le Doberman, c’est un chien particulier. J’ai fait des recherches, comme je fais souvent pour les livres que j’écris, pour trouver un chien d’une certaine carrure, un chien qui puisse courir. Le Doberman a la musculature pour ça. Et en même temps, le Doberman a mauvaise réputation. On le voit souvent comme un chien d’attaque, qui a été longtemps maltraité pour ça : on lui taillait les oreilles et la queue pour le rendre inquiétant, pour en faire un chien de travail. Maintenant, c’est interdit et, en réalité, le Doberman n’est ni un chien de défense, ni un chien d’attaque, c’est un chien très tendre, un chien très familial, ce que je ne savais pas du tout. Moi je suis débutante en chiens (rire). Mrs Robinson, c’est mon premier chien de fiction, et je crois que ce personnage résulte de mon émerveillement devant ce qu’un chien produit dans la vie de quelqu’un. On a ce chien depuis cinq ans, c’est incroyable ce que ça nous fait éprouver, je n’aurais jamais imaginé ça. J’ai eu envie d’un gros chien pour cette petite jeune fille frêle, et qu’en même temps, que ce soit un chien auquel on puisse s’identifier, auquel elle s’identifie. C’est un chien abandonnique qu’elle a récupéré dans un refuge, qui ne supporte pas d’être laissé, et qui est très expressif, comme ma chienne, je crois que je n’exagère pas : quand je pars, elle me regarde de travers, quand mon mari s’éloigne – parce que c’est lui le maître – elle pleure. On doit sentir ça dans le livre.

V.C. : Oui, on le sent très fort, je me demandais comment j’aurais réagi, je m’imaginais avec ce chien qui vient vous poser sa tête sur le genou, qui dépose de la bave… On voit bien que tu divises Maya, parce que cette chienne, c’est un double d’elle-même, elle fait de l’effet, elle peut faire peur, peut aussi séduire la personne qui a peur, elle peut être traumatique. Je trouve que l’analyse est souvent quelque chose de traumatique, qui vient révéler le trauma là où a eu lieu un premier trauma qui n’a jamais pu être révélé. Ce livre dit beaucoup de la différence entre un psychologue et un psychanalyste. C’est une psychologue, elle vient avec son programme, mais elle ne suit pas vraiment son programme : elle vient sans son binôme, et, ce qui n’est pas professionnel, elle vient dans un lieu où elle-même a été traumatisée, et c’est précisément là qu’elle y met du sien, c’est là qu’elle peut faire quelque chose d’autre, parce qu’elle n’a pas de standard.

F.G. : Ah oui, c’était très important pour moi, qu’elle puisse émaner d’un programme, et n’en faire qu’à sa tête, à sa façon, avec sa manière de procéder, mais aussi qu’elle puisse en dire quelque chose. Je ne sais pas si tu as vu, notamment, dans le long chapitre où elle rencontre les parents… Je le trouve très long, mais moi, je fais « unité de lieu/unité de temps », alors le chapitre correspond à un temps et à un lieu. S’il entre ou s’il sort quelqu’un de nouveau, ça change de chapitre. Là, c’est un long chapitre parce que c’est une longue rencontre. Spontanément, je l’ai divisé. Il y a le récit de la rencontre avec les parents, de ce qu’ils disent, et de temps en temps je coupe avec des sorties de route, où on voit que c’est Maya qui pense ce qu’elle est en train de faire. Juste pour attirer l’attention du lecteur sur le fait qu’il se passe quelque chose d’autre que la parole à cet endroit : c’est la question de son regard, de ce café qu’on accepte, qu’on prend, qui nous sert à nous tenir, la cuillère qu’on remue, qui rythme quelque chose, le regard sur ce que le deuil fait à cette famille, comment les choses s’effondrent, ou partent un peu en vrille. C’est aussi une forme de division. Elle est là, dans cette famille, comme on peut l’être parfois dans le travail analytique. Entre la parole et l’écoute, d’autres choses surgissent. On peut à la fois entendre ce que dit le patient et avoir l’esprit qui vagabonde sur autre chose. C’est ce qui m’est venu. Ce n’était pas forcément réglo de faire comme ça. On m’a dit : tu coupes le suspense, là. Moi, je m’en fous du suspense.

V.C. : Mais complètement, c’est pour ça qu’il tient. En tout cas pour moi, qui ai été prise jusqu’au bout, c’est très talentueux. Tu dis à plusieurs reprises : ça m’est venu. On voit bien que ce n’est pas que toi qui écris, tu es aussi un canal. Tu pourrais dire, pour moi et pour le CIEN (Centre Inter Disciplinaire sur l’Enfant), toi qui écris depuis très longtemps, ce qui t’a poussée à devenir écrivain, ou écrivaine ?

F.G. : Oh la la, j’espère que tu as du temps….

V.C. : De toute façon, on va couper à un moment donné parce que toi non plus, tu n’as pas tout le temps…

F.G. : J’écris depuis toujours. Je le raconte souvent, alors je peux le dire comme ça, je pense que j’ai commencé à écrire avant de savoir lire. J’avais probablement déjà, dans la tête, le processus de l’écriture. J’avais dans la tête des histoires, quelque chose qui relève d’une narration, et qu’on voit parfois chez les enfants. Je reçois beaucoup d’enfants à mon cabinet. Certains enfants, quand on leur demande : « tiens, raconte-le-moi comme une histoire ! », on voit qu’ils sont dedans. D’ailleurs, on voit qu’ils sont capables d’adopter spontanément une narration, parfois au passé simple… (parfois tout faux, j’adore ça) Moi, je ne corrige pas, ce n’est pas mon job, ça ! Enfant, j’écrivais dans ma tête, et j’observais les choses, ça faisait un rempart au réel, je peux le dire maintenant comme ça, avec l’expérience de l’analyse. Et après, j’ai su lire. En arrivant au CP, je me suis rendu compte que je savais lire. Je n’avais pas compris que je savais lire. Je pensais que c’était autre chose, de lire.

V.C. : Comment as-tu compris ?

F.G. : La première semaine, on a commencé la lecture, et j’ai tout de suite compris comment ça marchait. Je pensais que c’était autre chose, de lire.

V.C. : Tu te souviens de ce que tu pensais que c’était ? Avais-tu vu des gens lire ?

F.G. : Non, je ne voyais pas vraiment les gens lire autour de moi. Dans mon milieu, il n’y avait pas beaucoup de livres, et je n’ai pas le souvenir qu’on m’ait lu des histoires. Alors, ça a peut-être eu lieu, mais je ne m’en souviens pas, j’ai plutôt le souvenir d’être seule face à des livres d’enfant. J’avais notamment un livre d’enfant qui m’impressionnait beaucoup, par ses images. Et j’ai le souvenir qu’on ne m’a jamais raconté l’histoire qu’il y avait dedans, et donc que c’était une grande énigme pour moi : qu’est-ce qui se passe, en fait, dans ce livre ?

V.C. : C’est une chance, d’une certaine manière : si on t’avait lu le livre, on aurait peut-être défait l’énigme, alors que toi, tu passes ton temps à les faire.

F.G. : Oui, alors voilà, il y a quelque chose de ça que j’ai fini par me dire, dans le travail analytique. J’ai encore les images de ce livre. Je vais au CP, et je découvre que je sais lire, que c’est facile de lire, moi qui pensais que lire, c’était autre chose, quelque chose de difficile, d’inaccessible, que je ne m’étais pas autorisé. En réalité, quand j’ai regardé ensuite les cahiers que j’avais faits à la maternelle, clairement, je savais lire. Mais je crois que je m’imaginais quelque chose de plus compliqué, de plus… Alors qu’en réalité ça allait de soi. Je me souviens de rentrer à la maison après ces premiers jours de CP, de prendre un livre, et de commencer à le lire, de me rendre compte que je comprenais ce qui était écrit, que ça ne faisait pas obstacle. Alors j’ai cherché le livre aux imagines énigmatiques, si inquiétantes. Et je ne l’ai pas trouvé. Quelqu’un s’en était débarrassé ou l’avait jeté. Donc, il y a quelque part un livre non lu qui reste une énigme. C’est bien d’en parler avec toi. Je l’ai raconté déjà à des soirées de lecteurs, cette déception de ne pas pouvoir déchiffrer l’énigme de ce livre perdu. Mais le raconter à une analyste, c’est autre chose. Depuis, je fais des livres qui sont toujours un peu des énigmes. Il y a toujours quelque chose de l’énigme dans ce que j’écris.

V.C. : Cette manière d’attraper comme une chance quelque chose qui aurait pu te plomber, c’est formidable. Un choix de vie, ça part toujours un peu d’une déception, non ?

F.G. : Une déception, en tout cas d’un manque, là. Moi, je l’éprouve comme un manque. Quand j’ai été mère, ça a été pour moi une évidence de raconter des histoires. J’ai eu plaisir à choisir des beaux albums, à prendre du temps. Et même quand les enfants pouvaient, comme ils le font à un certain âge, demander encore et en corps la même histoire qu’on leur a déjà lue des milliers de fois, qu’ils lisent en même temps que nous tellement ils la savent par cœur… Ils ont trois ans et suivent du doigt. J’ai évidemment couru après ça, et si je n’en ai pas le souvenir avec mes parents, j’ai pu le vivre avec mes enfants. Cette rencontre autour du livre a été quelque chose d’important. C’est sûrement une des raisons qui m’ont fait écrire. Du reste, j’ai également écrit des livres pour enfants, mais que je n’ai jamais réussi à les publier, parce que je n’ai pas assez de temps en fait : entre le cabinet et la fac, je cours tout le temps. Je n’ai pas eu ce temps-là.

V.C. : Tu l’auras : la retraite, c’est aussi ça, avoir le temps. Tu es encore trop jeune, mais avec la retraite, on a toute une vie après la vie.

F.G. : C’est ce que je me dis. C’est pour ça que de voir, en France, reculer la retraite, cela ne fait pas rêver. J’aimerais bien avoir le temps d’écrire et de faire autre chose à la retraite. Voilà. L’écriture prend sans doute racine, là. C’est en classe préparatoire que j’ai cessé d’écrire. Paradoxalement, alors que c’était une classe prépa littéraire, parce qu’il m’a été renvoyé, sans malice aucune, que l’écriture, c’était pour les gens intelligents, pour une certaine élite. Je me souviens qu’on ne nous donnait à lire que des livres qui me tombaient des mains. C’était une littérature élitiste, extrêmement élitiste, et je me souviens qu’elle nous était présentée de manière si élitiste qu’elle nous permettait de ne pas nous y plonger. Si une copine m’avait dit : lis ce livre, j’ai adoré ! je l’aurais lu sans difficulté. Mais là je me souviens notamment qu’on nous avait dit : il faut absolument lire Le rivage des Syrtes, c’est un chef-d’œuvre absolu. Il nous avait été présenté comme tellement élitiste que l’auteur ne voulait pas que les pages soient coupées. Il fallait que le lecteur coupe lui-même les pages du livre. Moi, je n’ai coupé que les premières pages, ce qui dit bien que je ne suis pas allée loin dans ce livre, alors que si c’était une copine qui me l’avait proposé, je m’y serais sûrement plongée. Cette pratique élitiste est une façon d’exclure. Je suis d’un monde très ouvrier, de migrants qui sont venus en France, je crois que certains de mes grands-parents savaient à peine lire. Le livre n’avait pas sa place dans ce monde très ouvrier, à part la bible, peut-être. Et pourtant, ce n’étaient pas des gens sans culture.

V.C. : Mais une culture orale ! Quand je t’entends, je pense à ce que j’ai pu lire chez Homère, comme dans les cultures orales, où les gens savaient des milliers de vers par cœur. Pour les retenir, il fallait le rythme du vers, la répétition et les sons, et la psychanalyse a beaucoup à en apprendre. Quand tu parles d’élitisme, cela me fait penser à la lecture que fait Lacan dans le Séminaire VIII du Banquet de Platon. On découvre une épaisseur à l’œuvre de Platon qu’on n’y avait pas vue auparavant. De même que quand Miller relit le Parménide, tu découvres un auteur vivant. C’est aussi ce que Ilda Kantzas, une collègue de Milan avec qui je travaille en cartel, m’a appris en faisant résonner le début du Parménide, en grec. Ainsi lorsque le personnage Céphale (équivoque de tête) dit qu’il vient de Clazomènes, on entend dans le nom de la ville l’aboiement avec lequel il consonne. C’est la question du son, qui résonne plus que le sens. Heureusement que tu ne t’es pas laissé canaliser par cette prépa.

F.G. : De toute façon, c’était une erreur d’orientation à mon sens. Mais j’ai vraiment senti un décalage important entre la culture dont j’étais issue, le milieu ouvrier, et ce lieu très élitiste, extrêmement bourgeois, avec lequel j’avais peu de choses communes. Je me souviens qu’on s’est repérés très vite dans cette promo, trois ou quatre étudiants qui n’étaient pas du bon milieu, parce qu’on n’avait pas les codes. C’est aussi ça qui apparaît dans ce livre : j’ai voulu parler de la question des codes, de ces murs de verre qui peuvent empêcher quelqu’un de circuler d’un monde à l’autre, qui peuvent l’enfermer. Mais je suis obligée de reconnaître, et ça, c’est le travail de subjectivation de l’analyse, que le mur de verre, je l’ai construit moi-même autour de moi. Il y avait un mur de verre, certes, on en fait état dans le livre, autour de Pauline, mais c’est ma propre vision de moi-même et de l’autre qui a pu faire que je pense que je n’avais pas ma place dans ce lieu-là.

V.C. : Tu interprètes très vite, parce que tu es très rapide, tu as très vite intégré cette question des codes et du plafond de verre. C’est ce qui fait que quand je t’ai dit, à Lyon, que j’avais adoré lire ton texte de présentation de cas, si agréable à lire, et que tu t’exclames : ne me dis pas ça ! j’avais l’impression de t’avoir insultée (rire).

F.G. : Ah non, ce n’était pas ça, ce n’était pas du tout une insulte. Mais ça m’avait été plus ou moins renvoyé par tel ou tel, de manière très gentille, que c’était littéraire, et qu’on sentait plus l’écrivain que le praticien.

V.C. : Et alors ? En quoi est-ce gênant ? Qu’est-ce qui fait que, quand tu entends ça, tu comprends qu’il faudrait mal écrire pour que ça s’entende mieux ?

F.G. : Alors, mal écrire, je ne sais pas, mais moi je l’entends à ce moment-là comme si la jouissance de la langue allait empêcher la justesse du côté psychanalytique.

V.C. : La justesse nous intéresse moins en psychanalyse que le ratage. J’aime bien l’idée qu’on puisse rater toujours un peu mieux. C’est vrai que si quelqu’un n’écrit pas bien mais qu’il nous donne à lire ce qui s’est dit, cela m’intéresse. Mais que tu aies retenu de mon cri du cœur l’idée qu’il ne faut pas, ça m’a surprise.

F.G. : Mais c’est mon symptôme, ça ! Je suis obligée de faire avec !

V.C. : On fait lien avec son symptôme. Si tu n’avais pas eu ce symptôme-là, je n’aurais probablement pas cette conversation avec toi. C’est vrai que j’ai pointé chez toi, sans le savoir évidemment, ce qui me plaisait. Tu es quelqu’un de très sérieux : on se voit, je te parle de ce livre, moins de dix jours plus tard, je le reçois, un pur bonheur… Je te propose cette conversation, tu acceptes, et je me dis que ce serait formidable que tu nous dises un jour au CIEN ce que tu as appris, toi, comme analyste, aussi bien de ce ratage par les classes préparatoires, qui a fait trou puisque durant quelques années, tu n’as pas écrit, et notre thème à nous, au labo du CIEN, qui est le corps et le numérique. Tu seras peut-être d’accord de venir nous en dire quelque chose ?

F.G. : Pourquoi pas ?

V.C. : Serais-tu d’accord qu’on s’arrête là ?

F.G. : Si tu veux.

V.C. : À moins que tu aies autre chose à dire…

F.G. : C’est juste que, tout à l’heure, tu m’as posé deux questions, et j’ai commencé à répondre à la deuxième, et pas à celle de pourquoi j’ai écrit ce livre. Mais ce n’est pas grave !

V.C. : Tu nous le diras à l’occasion de cette rencontre.

F.G. : Très bien, parfait !